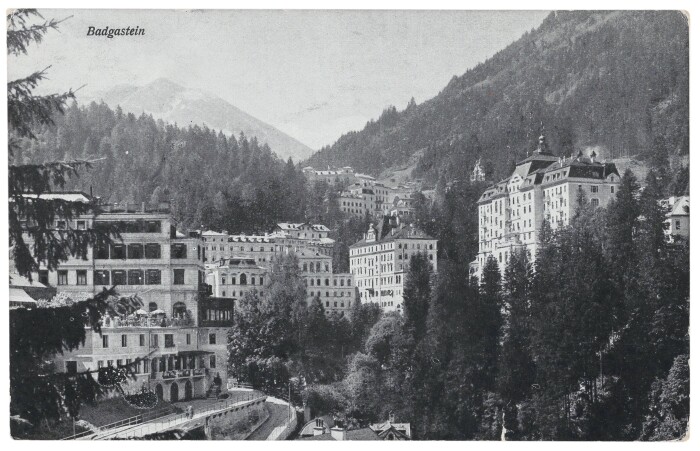

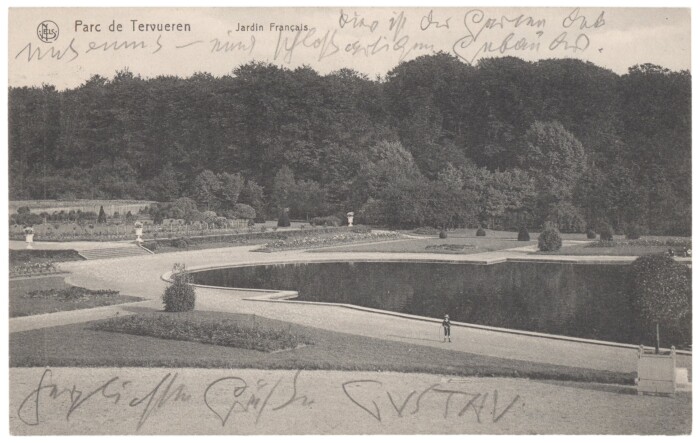

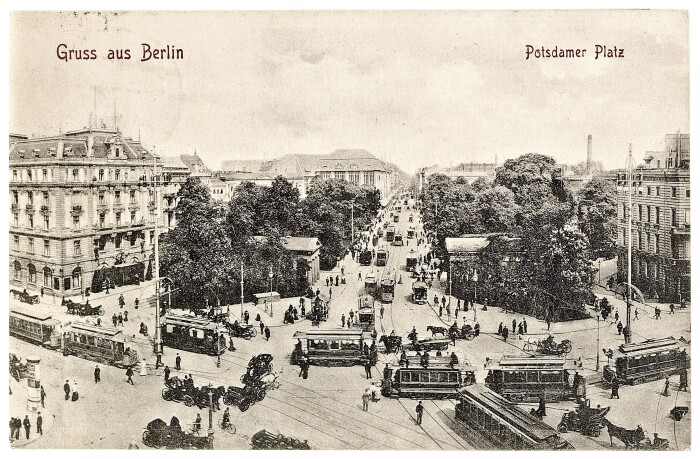

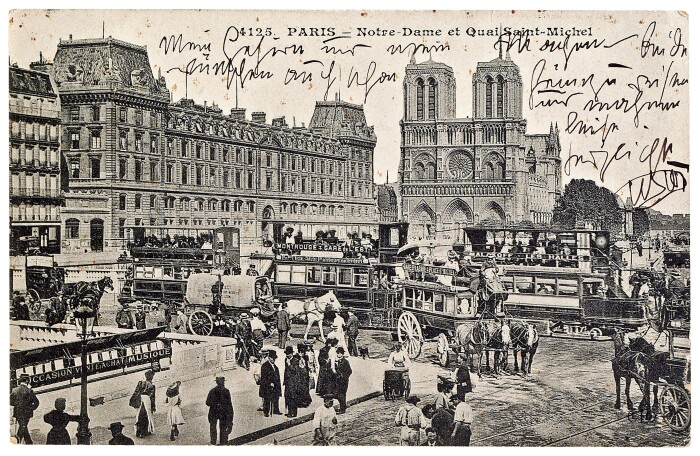

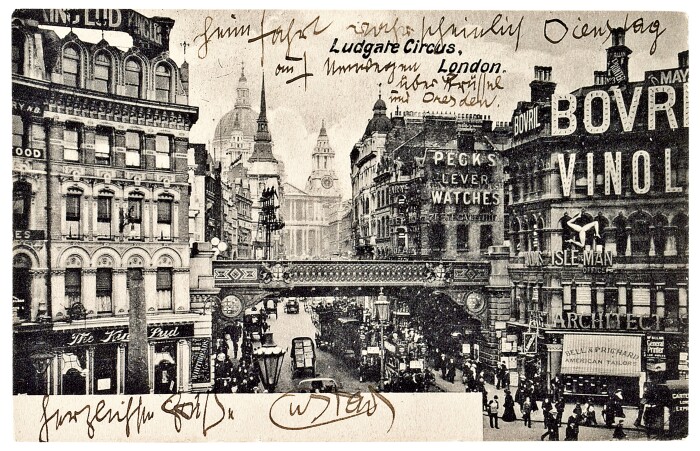

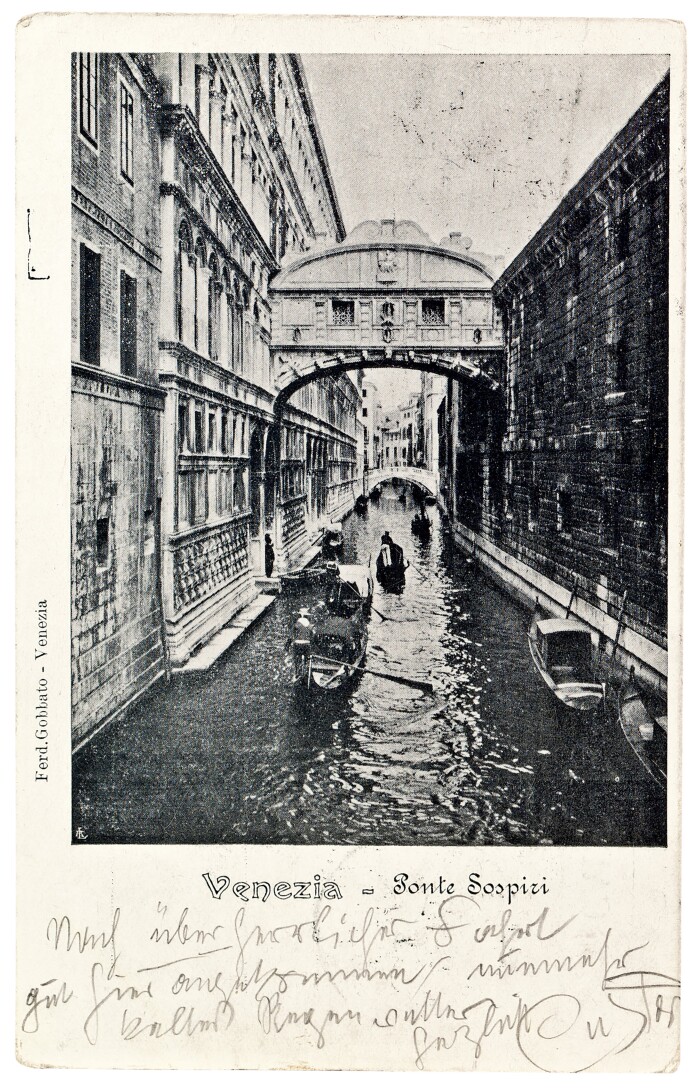

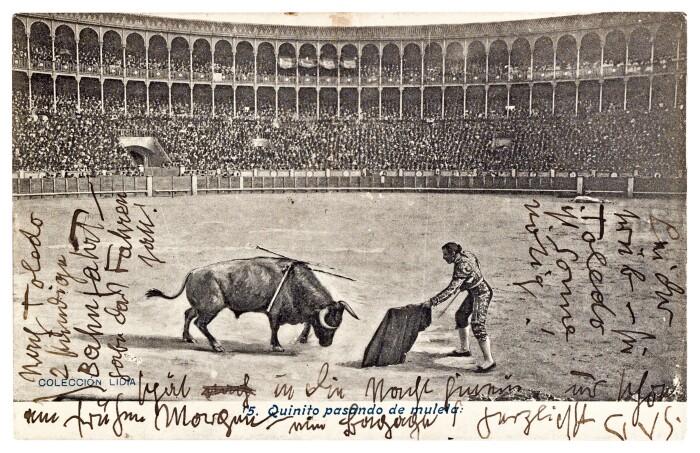

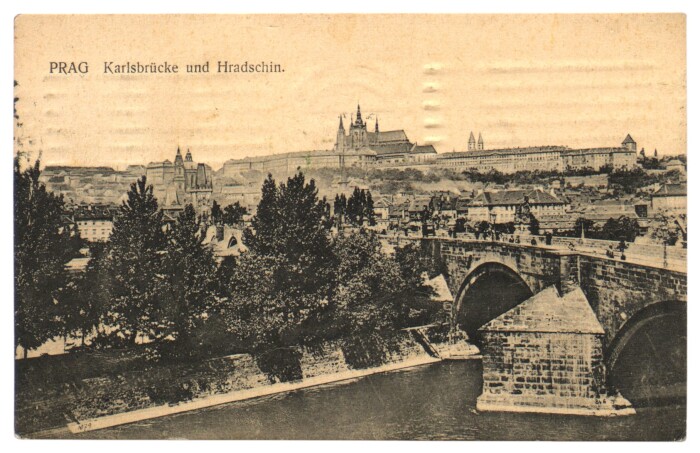

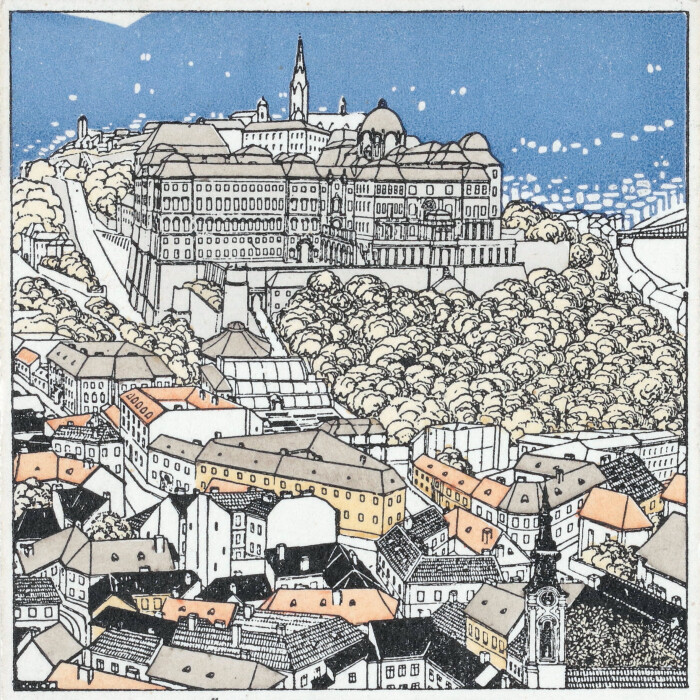

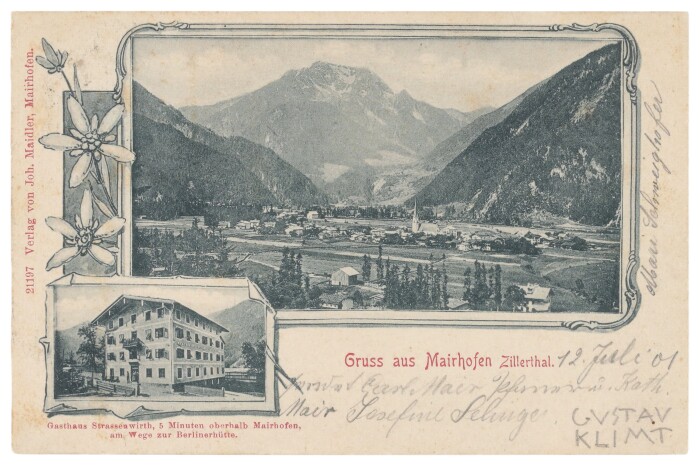

Im Fokus von Netzwerk Wien 1900 stehen neben Klimts familiärem Umfeld, die Kolleg:innen des Meisters, seine Auftraggeber:innen sowie die wichtigsten Zeitgenoss:innen. Überdies sind jene Wirkungsstätten dokumentiert, die als Wiege des »Wien 1900« verstanden werden. Auch den für Klimt impulsgebenden Orten im In- und Ausland wird hier Raum geboten.

Orte

→

Moriz Nähr: Garten und Außenansicht von Gustav Klimts Atelier in der Feldmühlgasse, Mai 1917, Klimt-Foundation

© Klimt-Foundation, Wien